红卫兵 ,是中国在文化大革命时期对部分特殊人群的一种称呼,其成员大部份是由高校以上的学生所组成(这里的「高校」是指高等学校,即大专院校以上的学校,並非指高中职和以下各级学校)。

目录 1 历史 2 定义 3 影響和评价 4 参考文献 5 研究書目 6 外部链接 7 参见

历史 参见:清华大学附属中学红卫兵

最早的红卫兵名称来自于一位清华附中学生张承志(后来成为著名作家)的笔名(根據駱小海與宋柏林的回憶,張承志最早的筆名是“紅衛士”),意为“保衛毛主席的红色卫兵”,在1966年5月29日清华附中预科651班所贴的大字报上开始使用。6月1日,《人民日报》发表文化大革命宣言后,其它中学学生所贴的大字报就纷纷书上红卫兵署名。红卫兵运动能够在文化大革命初期迅速席卷全国,靠的是國家補貼紅衛兵全國大串連,紅衛兵吃住不花錢,各地紅衛兵與北京紅衛兵間互聯絡,以及毛泽东从1966年8月18日开始连续八次检阅(习惯上叫“接见”)超过一千万红卫兵。毛泽东检阅时的装束便是一身绿军装,臂戴红卫兵红袖章。

1966年6月以来,红卫兵开始用暴力手段清除四舊,进而对早已经失去反抗能力的黑五类分子施加残忍的暴力迫害,致死致伤成千上万。

1967年进入夺权阶段后,围绕权力分配(在新成立的革委会裡名额的多寡、谁分管有实权的部门)纷争吵闹不休,红卫兵组织分裂为不同的派别,以致发展到大规模武鬥。毛泽东于是说“现在是小将犯错误的时候了”。工宣队與军宣队相继进入学校等单位系统,红卫兵逐渐失势、退出了文革舞台的中心。随着1968年开展的知识青年上山下乡运动,红卫兵的政治组织终于解散。

1969年的九大之后,随着“復課鬧革命”的中央号召,红卫兵的名称被借用,而共青团当时已经几乎瘫痪。1975年,在共青团第十次全国代表大会(“十大”)筹备组第一次全体会议上,王洪文提出,在中学把共青团和红卫兵两个组织合併,定名为“红卫兵”。然而当共青团十大於1978年10月16日召开时,文革已经结束,共青团和红卫兵的合併没有实现。

同期,在小学,红小兵代替了少先队;1978年后,少先队恢复。

定义 在中国近代历史研究上,史学家往往将红卫兵分为广义与狭义的两种定义。广义的红卫兵泛指将自己系上红色袖标的各种民间团体,包括工人、农民、军事院校的学员和机关、文艺团体的从业者等,狭义的红卫兵则是指大学和中学裏青年学生所组成的学生团体。

红卫兵是通称,每个学校裏都有几支或十几支分别取不同名称的红卫兵组织,如“全无敌”战斗队、“丛中笑”战斗队等,名称多来自毛泽东诗词或当地当时的重大事件之日期。许多个学校的红卫兵组织因观点一致而联合,又称兵团。

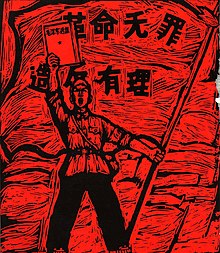

红卫兵的宗旨包括打倒“走资本主义道路的当权派”、“资产阶级反动权威”和“资产阶级保皇派”,“革命无罪,造反有理”等。手段有大字报、大批斗、“破四旧、立四新”、“抄家”等,而“打砸抢”的行为时有发生。他们的造反行动冲垮了各级党政机关现成的运行体系,成为毛泽东进行文化大革命、达成其政治目标的工具之一。

红卫兵的典型着装是头戴绿军帽、身着绿军装、腰间束武装带、左臂佩红袖标,手握毛语录。

紅衛兵在領取毛澤東的旨意後,奔赴全國各地。他們忠心不貳,對毛澤東的崇拜狂熱到宗教信仰的境界。毛泽东组织团队(后称四人帮)进行立体全面的行销整合,从整体推广策略到各类的宣传形式,如大字报、红色宣传画、具有宗教特色的忠字舞、日常生活语言中每句必有的宣誓口号等,利用各种传媒载体通过从政治、经济、哲学、文学、教育和文艺等多方面对民众进行思想渗透。在文化大革命正式发动前,做足了充分的准备工作,使得此次政治活动能在发动后极短的时间内达到高潮,并持续了很長的一段時間。

红卫兵并不是一个统一的组织,派别林立,互不隶属,互相斗争。根据时间、出身和政治主张,大概可以分为:

老红卫兵,最早的红卫兵,干部子弟,支持血统论。如联动。文革后不久很快失势。 保守派,又称保皇派,老红卫兵的效仿者,大部分是出身好的。依靠地方党组织和工作组。 造反派,是同后来兴起的造反派合流的红卫兵,成分复杂,主张造反,进入革委会。典型蒯大富等北京红卫兵造反派五大领袖。 极左派,新思潮,基本政治和社会制度的批判者。典型长沙杨曦光《中国向何处去》。 以上所列“各派”也不是一体,而只是具有大致相同的特征。红卫兵没有统一的组织。

影響和评价 在毛泽东的号召下,红卫兵大肆进行破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯的运动简称破四旧并毁害中国大量文物,迫害民进人士,并在「打倒一切牛鬼蛇神」的号召下破坏中共的党政机关,造成中华人民共和国社会严重动乱。

1981年,邓小平会见金庸时说道“文革十年,就是一批红卫兵瞎捣乱”[1] 。

参考文献

^ 窦应泰. 邓小平1981年如何向金庸解释不当国家主席. 人民日报 (腾讯网). [2018-06-29 ] .

研究書目 徐友漁:《形形色色的造反:紅衞兵精神素質的形成及演變》(香港:香港中文大學出版社,1999)。 外部链接 红卫兵史 - 历史我记录 一個紅衛兵的自白 - 書本簡介 文革中紅衛兵砸毀孔子故居全過程 参见 文化大革命 破四旧 造反派 重庆文革墓群 批鬥 文化大革命时期文物古迹损毁列表 毛泽东接见红卫兵

“红卫兵”

北京 西纠 · 联动 · 一司 · 二司 · 三司 · 北京市大、中学校红卫兵联络总站 · 首都五一六红卫兵团(五一六反革命阴谋集团)

天津 天津大专院校红卫兵革命造反总部 · 天津市中等学校红卫兵革命造反总部

“红小兵”

“无产阶级文化大革命” 时期中国大陆人物群体

走资本主义道路的当权派 · 风派 · 文化革命五人小组 · 中央文化革命小組 · 上海人民公社 · 革命委员会 · 8341部队 · 工宣队 · 梁效 · 池恒

中共中央

中共第八届中

委员

毛泽东(主席) · 刘少奇(副主席) · 周恩來(副主席) · 朱德(副主席) · 陈云(副主席) · 邓小平 · 林彪(八届五中全会增选副主席) · 林伯渠(1960年逝世) · 董必武 · 彭真 · 罗荣桓(1963年逝世) · 陈毅 · 李富春 · 彭德怀 · 刘伯承 · 贺龙 · 李先念 · 柯庆施(1958年增选,1966年逝世) · 李井泉(1958年增选) · 谭震林(1958年增选) · 陶铸(1966年8月补选) · 陈伯达(1966年8月补选) · 康生(1966年8月补选) · 徐向前(1966年8月补选) · 聂荣臻(1966年8月补选) · 叶剑英(1966年8月补选)

候补

乌兰夫 · 张闻天 · 陆定一 · 陈伯达 · 康生 · 薄一波 · 李雪峰(1966年8月补选) · 谢富治(1966年8月补选) · 宋任穷(1966年8月补选)

中共第八届中

总书记 邓小平

书记

邓小平 · 彭真(1966年8月撤职) · 王稼祥 · 谭震林 · 谭政(1962年免职) · 黄克诚(1962年免职) · 李雪峰 · 李富春(1958年增选) · 李先念(1958年增选) · 陆定一(1962年增选,1966年8月撤职) · 康生(1962年增选) · 罗瑞卿(1962年增选,1966年8月撤职) · 陶铸(1966年5月增选为常务书记) · 叶剑英(1966年5月增选) · 谢富治(1966年8月补选) · 刘宁一(1966年8月补选)

候补

刘澜涛 · 杨尚昆(1966年8月撤职) · 胡乔木

中共第九届中

委员

毛泽东(主席) · 林彪(副主席) · 叶群 · 叶剑英 · 刘伯承 · 江青 · 朱德 · 许世友 · 陈伯达 · 陈锡联 · 李先念 · 李作鹏 · 吴法宪 · 张春桥 · 邱会作 · 周恩来 · 姚文元 · 康生 · 黄永胜 · 董必武 · 谢富治

候补

中共第十届中

委员

毛泽东(主席) · 王洪文(副主席) · 韦国清 · 叶剑英(副主席) · 刘伯承 · 江青 · 朱德 · 许世友 · 华国锋 · 纪登奎 · 吴德 · 汪东兴 · 陈永贵 · 陈锡联 · 李先念 · 李德生(副主席) · 张春桥 · 周恩来(副主席) · 姚文元 · 康生(副主席) · 董必武 · 邓小平(十届二中全会增选副主席)

候补

文化革命

彭真(组长) · 陆定一(副组长) · 康生 · 周扬 · 吴冷西

中央文化

组长 陈伯达

顾问

康生 · 陶铸(1966年8月2日增补,1967年1月4日被批判)

副组长

江青 · 王任重(1966年12月被批判) · 刘志坚(1967年1月4日被批判) · 张春桥

成员

谢镗忠(1967年5月被打倒) · 姚文元 · 王力(1967年8月30日请假检讨) · 关锋(1967年8月30日请假检讨) · 戚本禹(1968年1月13日隔离审查) · 尹达(1966年被打倒) · 穆欣(1967年9月6日戴上特务帽子) · 郭影秋(1966年6月13日增补,1966年7月回人民大学) · 郑季翘(1966年6月13日增补,1966年被打倒) · 杨植霖(1966年6月13日增补,1966年被批斗) · 刘文珍(1966年6月13日增补,1966年被打倒) · 张平化(1966年6月13日增补,1966年8月30日回湖南)

国务院

1965-

总理 周恩来

副总理

林彪 · 陈云 · 邓小平 · 贺龙 · 陈毅 · 柯庆施 · 乌兰夫 · 李富春 · 李先念 · 谭震林 · 聂荣臻 · 薄一波 · 陆定一 · 罗瑞卿 · 陶铸 · 谢富治

秘书长 周荣鑫

1975-

总理

周恩来 · 华国锋(1976年2月2日任命为代总理;4月7日任命为总理)

副总理

邓小平 · 张春桥 · 李先念 · 陈锡联 · 纪登奎 · 华国锋 · 陈永贵 · 吴桂贤 · 王震 · 余秋里 · 谷牧 · 孙健

中央军委

1959-

主席 毛泽东

副主席

林彪 · 贺龙 · 聂荣臻 · 陈毅(1966年1月增补) · 刘伯承(1966年1月增补) · 徐向前(1966年1月增补) · 叶剑英(1966年1月增补)

常委

毛泽东 · 林彪 · 贺龙 · 聂荣臻 · 朱德 · 刘伯承 · 陈毅 · 邓小平 · 罗荣桓 · 徐向前 · 叶剑英 · 罗瑞卿 · 谭政(1960年10月后撤职) · 谢富治(1967年3月增补) · 萧华(1967年3月增补) · 杨成武(1967年3月增补) · 粟裕(1967年3月增补)

秘书长

罗瑞卿(1965年12月撤职) · 叶剑英(1966年5月起兼任)

副秘书长

苏振华 · 萧向荣(1965年11月免职) · 萧华(1959年10月增补) · 杨成武(1966年5月增补)王新亭(1966年3月增补)

罗瑞卿(1965年12月撤职) · 谭政(1960年10月后撤职) · 杨成武 · 萧华 · 邱会作 · 萧向荣(1965年11月免职) · 张爱萍(1960年5月增补)

组长

杨成武(1968年3月撤职) · 黄永胜(1968年3月任命)

副组长 吴法宪

成员

叶群 · 邱会作 · 张秀川(1968年3月免职) · 李作鹏 · 李天焕(1967年10月增补,1968年3月免职) · 刘锦平(1967年10月增补,1968年3月免职) · 李天佑(1969年1月增补)

重大案件与

三家村反党集团 彭、罗、陆、杨 批判乌兰夫 乌兰夫

六十一人叛徒集团

薄一波 · 刘澜涛 · 安子文 · 杨献珍等61人

资产阶级反动 贺龙事件 贺龙

二月逆流

谭震林 · 陈毅 · 叶剑英 · 李富春 · 李先念 · 徐向前 · 聂荣臻 · 余秋里 · 谷牧

五一六分子

林彪反党集团

林彪 · 陈伯达 · 叶群 · 黄永胜 · 吴法宪 · 李作鹏 · 邱会作 · 李雪峰

批邓、反击

邓小平 · 周荣鑫 · 胡耀邦 · 张爱萍 · 万里

林彪、江青

康生

林彪集团

林彪 · 叶群 · 林立果 · 周宇驰 · 谢富治 · 吴法宪 · 李作鹏 · 邱会作 · 黄永胜 · 江腾蛟

江青集团

江青 · 張春橋 · 姚文元 · 王洪文 · 陳伯達

红卫兵 红小兵

清华大学附属中学红卫兵 · 首都红卫兵纠察队 · 联动 · 一司 · 二司 · 三司 · 北京市大、中学校红卫兵联络总站

造反派

北京高校造反派五大领袖

蒯大富(清华“井冈山”) · 聂元梓(北大“新北大公社”) · 谭厚兰(师大“井冈山”) · 王大宾(地质“东方红”) · 韩爱晶(北航“红旗”)

“造反派”人物

其他人物

汪东兴 · 毛远新 · 谢静宜 · 迟群 · 温玉成 · 张玉凤 · 王海容 · 唐闻生 · 乔冠华 · 章含之 · 丁盛 · 徐景贤 · 马天水 · 孙健 · 金祖敏 · 王秀珍 · 刘建勋 · 张秋桥 · 刘湘屏 · 陈阿大 · 庄则栋 · 于会泳 · 浩亮 · 黄帅 · 殷承宗 · 杨春霞 · 刘长瑜 · 黄金海 · 刘庆棠 · 祝家耀 · 张铁生 · 冯国柱

受害者

牛鬼蛇神 · 走资派 · 黑帮 · 黑五类(地富反坏右)及其可以教育好的子女 · 铁姑娘 · 知识青年 · 反動學術權威

被处决者

林昭 · 遇罗克 · 张志新 · 李九莲 · 陆兰秀

“被迫害身亡”者 自杀者

老舍 · 李立三 · 翦伯赞 · 傅其芳 · 容国团 · 姜永宁

意外被害者 潘景寅

英雄模范

刘英俊 · 焦裕禄 · 蔡永祥 · 李文忠 · 金训华 · 门合 · 戴碧荣 · 杨水才 · 关成富 · 草原英雄小姐妹 · 王进喜 · 胡业桃 · 李全洲 · 王国福 · 风雪高原工程兵十连 · 41名华侨小英雄 · 南海英雄船 · 32111英雄钻井队 · 1124英雄集体 · 全心全意为人民服务的先进卫生科 · 为人民战胜烈火的英雄连 · 小靳庄 · 辉县

珍宝岛自卫反击战十英雄

孙玉国 · 杜永春 · 华玉杰 · 周登国 · 冷鹏飞 · 孙征民 · 杨林 · 陈绍光 · 王庆荣 · 于庆阳

川藏运输线上十英雄

李显文 · 杨星春 · 陈洪光 · 曲月伦 · 杨庆忠 · 程德风 · 谭仁贵 · 李荣昌 · 陈昌元 · 李兴富