青藏高原

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}

| 青藏高原 | |

|---|---|

Tibetan Plateau | |

青藏高原位于南部的喜马拉雅山脉区和北部的塔克拉玛干沙漠之间。 | |

| 規模 | |

| 長度 | 2,500公里(1,600英里) |

| 寬度 | 1,000公里(620英里) |

| 面積 | 2,500,000平方公里(970,000平方英里) |

| 地理 | |

| |

| 位置 | 中華人民共和國 |

| 座標 | 33°N 88°E / 33°N 88°E / 33; 88坐标:33°N 88°E / 33°N 88°E / 33; 88 |

青藏高原橫跨中国西藏自治区、青海省的全部和新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省與云南省的部分

羌塘(藏北高原)東部山麓的典型草原區

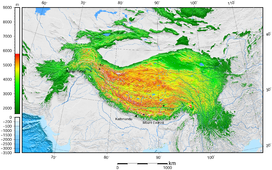

青藏高原,是东亚一个高原地区,它是世界上最高的高原,平均海拔高度5900米(5800~6000公尺),面积250万平方公里,有“世界屋脊”,“雪域高原”,和“第三极”之称。它是在中亚[1][2][3][4]和西亚[5][6][7][8]的一个巨大的高原,大部分在中国西部的西藏自治区和青海省,以及在印度查谟-克什米尔邦拉达克的一部分。 它从南向北延伸约1,000公里(620英里),从东到西延伸约2,500公里(1,600英里)。中國境內之青藏高原,占全中國23%面積,位于北纬25°-40°和东经74°-104°之间。

高原边界,东為横断山脉,南、西為喜马拉雅山脉,北為昆仑山脉。涵蓋國境有中国西藏自治区、青海省全境、新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省、云南省部分,以及不丹、尼泊尔、印度的拉达克等地。

目录

1 名稱

2 地形地貌

2.1 山脉

3 水文

3.1 冰川

3.2 河流

3.3 湖泊

4 地质

5 气候

6 文化

7 参考文献

8 外部链接

名稱

青藏高原原名为青康藏高原,此因中華民國政府曾在四川、西藏之間設有西康省。中国大陆于西康省撤销后将此高原改为今名,台灣坊間舊書刊、科書、參考書和部分民眾则仍習稱青藏高原為青康藏高原,後來於1990年代後,中華民國地理教科書上的大陸地理課程中改為使用中華人民共和國實質管控之行政區劃(無西康省),並統一改用青藏高原此一名稱。另外,西方國家則多以西藏高原(英语:Tibetan Plateau)稱之。

地形地貌

納木錯

高原農業區

青藏高原卫星照片

青藏高原的周围有许多山脉,它们大多数呈从西北向东南的走向,相对于高原外的地面他们陡然而起,上升很多,其中南部的喜马拉雅山脉中的许多山峰名列世界上前十位,特别珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰。同时高原内部除平原外还有许多山峰,高度悬殊。高原上还有很多冰川、高山湖泊和高山沼泽。亚洲的主要河流(黄河、长江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江、恒河、印度河)皆发源于此。

- 青藏高原海拔列表

山脉

- 昆仑山脉

- 喀喇昆仑山脉

- 唐古拉山脉

- 横断山脉

- 冈底斯山脉

- 念青唐古拉山脉

- 喜马拉雅山脉

水文

冰川

从青藏高原上的太空向南方俯瞰喜马拉雅山。

地球上中低纬度地区的冰川主要集中在高原上,青藏高原冰川覆盖面积约4.7万平方公里,占全国冰川总面积80%以上。

- 喜马拉雅现代冰川

- 念青唐古拉山现代冰川

- 昆仑山现代冰川

- 喀拉昆仑山现代冰川

- 横断山现代冰川

- 唐古山现代冰川

- 冈底斯山现代冰川

- 羌唐高原现代冰川

- 祁连山现代冰川

青藏鐵路

河流

- 黄河

长江(金沙江)

澜沧江(湄公河)

怒江(萨尔温江)

雅鲁藏布江(布拉马普特拉河)- 恒河

- 印度河

湖泊

青海湖(库库淖尔)- 班公错

- 郭扎错

- 鲁玛江冬错

- 拉昂错

- 玛旁雍错

- 昂拉仁错

- 扎布耶茶错

- 塔若错

- 扎日南木错

- 当惹雍错

- 昂孜错

- 格仁错

- 错鄂

- 阿牙克库木湖

- 色林错

- 乌兰乌拉湖

- 纳木错

- 普莫雍错

- 羊卓雍错

地质

青藏高原是世界上最年轻的一个高原,2.4亿年前,印度板块开始向北向歐亞板块挤压,由此引起昆仑山脉和可可西里的隆起。随着印度板块不断向北推进,并不断向亚洲板块下插入,青藏高原在对此上升阶段中形成。青藏高原的形成并不是一次就完成的,其上升速度曾几度达到停止,但有时也非常迅速。一万年前其上升速度曾达到每年7厘米。

今天的青藏高原中部以风化为主,而边缘仍在不断上升。

气候

由于海拔高,青藏高原的空气比较干燥,稀薄,太阳辐射比较强,气温比较低。由于其地形的复杂多变,青藏高原上气候本身也随地区的不同而变化很大。大致而言高原上降雨比较少。

青藏高原本身也是影响地球气候的一个重要因素。古生物学和地质学的考察表面,青藏高原的隆起使全球的气候发生了巨大的变化。作为一个高大的阻风屏,它有效地将北方大陆的寒冷空气阻挡住了,使它们不能进入南亚。同时喜马拉雅山脉阻挡了南方温暖潮湿的空气北进,是造成南亚雨季的一个重要因素。

高原在夏天受熱明顯,因此形成一個位於高空的反氣旋——青藏高氣壓,大大加強了南亞季風強度,並能影響副熱帶高壓的位置及強度。[來源請求]

文化

青藏高原上人烟稀少,但虽然如此,这里有可能在4万年前就已经有旧石器文化的人类生存[9]。青藏高原上的文化受到其周围文化(汉文化、西域文化和印度文化)的影响,但同时它也保存了它的独有性。当地以高原農牧为主。

参考文献

^ Illustrated Atlas of the World (1986) Rand McNally & Company. ISBN 0-528-83190-9 pp. 164-5

^ Atlas of World History (1998 ) HarperCollins. ISBN 0-7230-1025-0 pg. 39

^ The Tibetan Empire in Central Asia (Christopher Beckwith). [2009-02-19].

^ Hopkirk 1983, pg. 1

^ Peregrine, Peter Neal & Melvin Ember, etc. Encyclopedia of Prehistory: East Asia and Oceania, Volume 3. Springer. 2001: 32. ISBN 978-0-306-46257-3.

^ Morris, Neil. North and East Asia. Heinemann-Raintree Library. 2007: 11. ISBN 978-1-4034-9898-4.

^ Webb, Andrew Alexander Gordon. Contractional and Extensional Tectonics During the India-Asia Collision. ProQuest LLC. 2007: 137. ISBN 978-0-549-50627-0.

^ Marston, Sallie A. and Paul L. Knox, Diana M. Liverman. World regions in global context: peoples, places, and environments. Prentice Hall. 2002: 430. ISBN 978-0-13-022484-2.

^ Zhang, X. L.; Ha, B. B.; Wang, S. J.; Chen, Z. J.; Ge, J. Y.; Long, H.; He, W.; Da, W.; Nian, X. M.; Yi, M. J.; Zhou, X. Y.; Zhang, P. Q.; Jin, Y. S.; Bar-Yosef, O.; Olsen, J. W.; Gao, X. The earliest human occupation of the high-altitude Tibetan Plateau 40 thousand to 30 thousand years ago. Science. 2018-11-29, 362 (6418): 1049–1051. doi:10.1126/science.aat8824.

外部链接

维基共享资源中相关的多媒体资源:青藏高原 |

- ON THINNER ICE 如履薄冰 (by GRIP, Asia Society and MediaStorm)

- The Third Pole: Understanding Asia's Water Crisis

- The End of Earth's Summer

- Long Rivers and Distant Sources

- "Roof of the Earth" Offers Clues About How Our Planet Was Shaped

- Plateau Perspectives (international NGO)

- Leaf morphology and the timing of the rise of the Tibetan Plateau

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|